2020年11月05日

ミニ敬老会を行いました!!

10月18日に4階病棟のミニ敬老会がありました。

今年は、コロナの影響の為病院全体の敬老会を実施する事が出来ませんでした。

職員の発案で病棟でミニ敬老会を行う事にしました。

敬老会のオープニングは、お祝い事にはかかせない御前風を職員が踊りました。

他には、国頭ヤッコや三線によるエラブゆりの花が披露されました。

患者さんもとても喜んでいて、患者さんの笑顔を見る事ができて嬉しかったです。

病院から敬老者の方に記念品として箱ティッシュとマスク贈呈しました。また、90歳100歳の方には、記念品を贈呈しました。

Posted by 沖永良部徳洲会病院 at

14:37

2020年10月31日

ジャパンハートの取材がありました!

ジャパンハートより、応援ナースとして勤務されている看護師Kさんに取材が入りました。

その様子を少しだけご紹介。

ジャパンハートとは「医療の届かないところに医療を届ける」を理念に2004年に設立されたNPO法人で、貧困や医師不足にあえぐ途上国、日本国内の僻地離島、病気と闘う子供たちのこころ、大規模災害にあった被災地に医療支援を行っています。

当院にもこれまで多くの看護師が来てくださり、島の医療を支えてくださっています。

本当にありがとうございます。これからも私たちと一緒にがんばりましょう。

取材内容はジャパンハート公式サイトでチェックしてくだざいね!!

その様子を少しだけご紹介。

ジャパンハートとは「医療の届かないところに医療を届ける」を理念に2004年に設立されたNPO法人で、貧困や医師不足にあえぐ途上国、日本国内の僻地離島、病気と闘う子供たちのこころ、大規模災害にあった被災地に医療支援を行っています。

当院にもこれまで多くの看護師が来てくださり、島の医療を支えてくださっています。

本当にありがとうございます。これからも私たちと一緒にがんばりましょう。

取材内容はジャパンハート公式サイトでチェックしてくだざいね!!

タグ :応援ナース

2020年10月26日

MESH(メッシュ・サポート)について

10月16日に中部徳洲会病院(沖縄県)より転院の患者さんを搬送して頂きました。

沖永良部の患者さんが沖縄で治療を受けてこられ、民間の交通機関での帰島が困難な場合、

これまでも度々お世話になってきました。本当にありがとうございます。

少しでもお役に立てればと、募金箱を当院受付カウンターに設置させて頂いております。

※メッシュ・サポートは離島における医療格差の改善を図るため、医療用航空機を用いて離島医療支援活動に取り組むNPO法人です。

沖永良部の患者さんが沖縄で治療を受けてこられ、民間の交通機関での帰島が困難な場合、

これまでも度々お世話になってきました。本当にありがとうございます。

少しでもお役に立てればと、募金箱を当院受付カウンターに設置させて頂いております。

※メッシュ・サポートは離島における医療格差の改善を図るため、医療用航空機を用いて離島医療支援活動に取り組むNPO法人です。

2020年10月26日

通所リハビリ 敬老会

9月15(火)・16日(水)・17日(金)に通所リハビリでの敬老会が開催されました。

今年は新型コロナウイルス流行の影響を受け、外部からの慰問をお願いせず職員だけで芸や踊りを披露しました。

時間もそれほどとれず、不十分な素人芸もあったかと思いますが、多くの利用者様に喜んでいただけました。

来年には世の中が落ち着き、万全な状態で皆様のご長寿を祝福できることを祈っています。

今年は新型コロナウイルス流行の影響を受け、外部からの慰問をお願いせず職員だけで芸や踊りを披露しました。

時間もそれほどとれず、不十分な素人芸もあったかと思いますが、多くの利用者様に喜んでいただけました。

来年には世の中が落ち着き、万全な状態で皆様のご長寿を祝福できることを祈っています。

タグ :敬老会

2020年10月13日

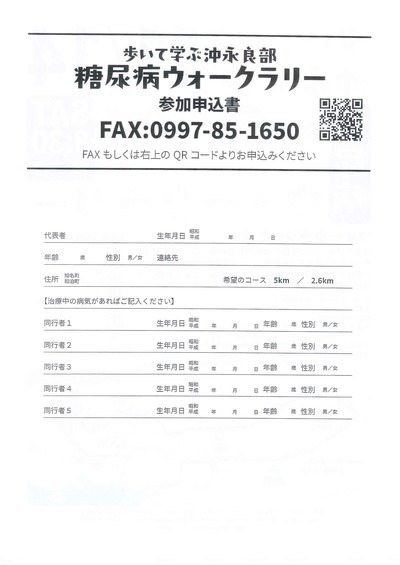

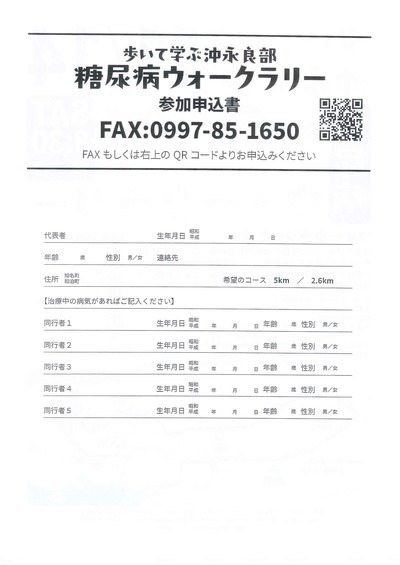

ウォークラリー開催について

この度、「歩いて学ぶ 沖永良部糖尿病 ウォークラリー」と題して、NPO法人沖永良部スポーツクラブELOVEさんの主催のもと11月14日(土)にウォークラリー開催いたします!!

ウォークラリーとは、数名のグループで参加者の体力に合わせ、コース図にしたがってチェックポイントを探し、クイズを解きながら楽しく歩く競技です。

糖尿病患者さんとその家族、ご友人お誘いのうえ、皆さんでご参加ください!

※詳細は添付しているファイルを参照してください。

病院・医院・役場・島内スーパーに案内を配布しています、お手に取ってご確認ください。

ウォークラリーとは、数名のグループで参加者の体力に合わせ、コース図にしたがってチェックポイントを探し、クイズを解きながら楽しく歩く競技です。

糖尿病患者さんとその家族、ご友人お誘いのうえ、皆さんでご参加ください!

※詳細は添付しているファイルを参照してください。

病院・医院・役場・島内スーパーに案内を配布しています、お手に取ってご確認ください。

タグ :糖尿病内科

2020年10月03日

ご支援ありがとうございます!

成田ユネスコ協会よりお米とマスクの寄贈があり、9月26日の南海日日新聞に掲載されました!

これまでにコロナ感染症対策にと、沢山のご寄贈を賜りましたので、ご紹介いたします。

寄贈品につきましては有効に活用させて頂きます。皆様の温かいご支援に感謝申し上げます。

静岡牧之原市市長 杉本 基久雄様新茶5㎏、皇室献上茶100㎏、フィルターインボトル10本

㈱伊藤園 鹿児島支店お茶280ml×240本

㈱熊本メスキュード サージカルマスク 20枚×20袋

小島様 (埼玉県在住)手作りマスク 40枚

先間様 (沖永良部在住)手作りマスク 7枚

知名町長 今井 力夫様消毒用アルコール700ml×30本、KN95マスク5500枚、防護服500枚、シューズカバー400組、アイソレーションガウン60着

沖永良部ライオンズクラブ マスク2000枚、消毒用アルコール70本

成田ユネスコ協会会長 平良 清忠様お米120㎏、手作りマスク200枚

Posted by 沖永良部徳洲会病院 at

11:09

2020年10月03日

中学生職場体験

令和2年9月24.25 日に中学3年生3名が職場体験にきてくれました。2日間にわたって病院で働く人の仕事の体験と見学をして頂きました。

病棟、手術室、薬局、リハビリ、検査科、栄養科、総務など院内の全部署をまわりました。各部署それぞれの仕事内容を分かりやすく説明しており工夫をこらした体験内容で、中学生は興味深々でした。病棟では食事介助をしたり、医師と伴に回診に参加したり、実際に患者さんとも触れ合い笑顔が溢れていました。

今回来てくれた中学生はもともと医師・看護師に興味をもってきてくれましたが、体験後にこんな感想を頂きました。

・リハビリでいろいろなことが体験できて、知らなかったことがたくさん知ることができて楽しかった。

・病院の中でもたくさんの仕事の種類があって、普段気づかないところで多くの人が働いていることを知り、進路の幅が広がりました。

・薬剤師も少し興味がわきました。

・楽しく働いて誰かの役になれたらいいなと思います。

今回の経験が将来医療の道を志すきっかけとなれば幸いです。一緒に働ける日を心待ちにしています!

【体験の1コマ】

放射線科でバケツをCT撮影!

バケツの中には何が入ってる?みんなで当ててみよう。

Posted by 沖永良部徳洲会病院 at

10:46

2020年10月03日

地域研修終了

地域研修で来られていた

前田先生(川崎市立多摩病院)、上久保先生(奈良県立医科大学付属病院)、中村先生(聖マリアンナ医科大学病院)が、研修を終えられ所属されている病院へ戻られました。

ありがとうございました‼︎

またエラブ(沖永良部)へメンショリ(お越しくださいね〜)!

前田先生(川崎市立多摩病院)、上久保先生(奈良県立医科大学付属病院)、中村先生(聖マリアンナ医科大学病院)が、研修を終えられ所属されている病院へ戻られました。

ありがとうございました‼︎

またエラブ(沖永良部)へメンショリ(お越しくださいね〜)!

タグ :研修医

2020年10月01日

2020年09月25日

防火避難訓練がありました。

本日、避難訓練を行いました。

参加者は約50人 スタッフが集まり、患者役、誘導役、リーダーとビブスを着用して行いました。

シーツを担架のように使い患者を搬送します。

持ち手が不安定な為、終了後は腕が痛いと言っていました。

訓練の積み重ねで実際の火災に対する対処が変わるので、次回(10月予定)も真剣に取り組みたいです。

参加者は約50人 スタッフが集まり、患者役、誘導役、リーダーとビブスを着用して行いました。

シーツを担架のように使い患者を搬送します。

持ち手が不安定な為、終了後は腕が痛いと言っていました。

訓練の積み重ねで実際の火災に対する対処が変わるので、次回(10月予定)も真剣に取り組みたいです。

Posted by 沖永良部徳洲会病院 at

15:55

2020年08月23日

ボランティア清掃活動

令和2年8月9日日曜日、CS委員会の呼びかけで職員のボランティア活動として、病院駐車場周囲や隣接するオーシャンハイツ周囲の清掃活動を行いました。

50名近くの参加があり、朝8時30分より約2時間近く掛かりましたが、駐車場周囲がとてもきれいになりました。

数台の刈払機を使って伸びた草などを刈る音が、あちらこちらで鳴り響く中、鎌を手にして草を刈る職員‥

刈った草を集める職員、ごみを拾う職員‥。

台風5号が発生直後で、まだ天気が良すぎて暑い日差しの中で頑張りました。

集めたゴミや草は90リットルゴミ袋の88袋と軽トラック1台分!!

病院周囲の通路もスッキリして、患者様も通りやすくなったのではと思います。

他部署の職員との交流にもなり、有意義な時間となりました。

ご協力頂いた職員の皆さま、本当にお疲れ様でした。

次回も、ご協力お願いいたします!!

エラブポーズで〆

追伸~ 清掃作業から4日後の8月13日‥草が刈られたことで日当たりがよくなり、急激に育って可愛い花が咲きました♪

50名近くの参加があり、朝8時30分より約2時間近く掛かりましたが、駐車場周囲がとてもきれいになりました。

数台の刈払機を使って伸びた草などを刈る音が、あちらこちらで鳴り響く中、鎌を手にして草を刈る職員‥

刈った草を集める職員、ごみを拾う職員‥。

台風5号が発生直後で、まだ天気が良すぎて暑い日差しの中で頑張りました。

集めたゴミや草は90リットルゴミ袋の88袋と軽トラック1台分!!

病院周囲の通路もスッキリして、患者様も通りやすくなったのではと思います。

他部署の職員との交流にもなり、有意義な時間となりました。

ご協力頂いた職員の皆さま、本当にお疲れ様でした。

次回も、ご協力お願いいたします!!

エラブポーズで〆

追伸~ 清掃作業から4日後の8月13日‥草が刈られたことで日当たりがよくなり、急激に育って可愛い花が咲きました♪

Posted by 沖永良部徳洲会病院 at

14:26

2020年08月17日

第5回 糖尿病教室開催!!

8/6 沖永良部徳洲会病院にて、5回目となる糖尿病教室が開催されました。

今回の講師は、外来看護師の奥間さんです。

お題は「フットケアについて」です。

感染予防の観点から、マスク着用・ソーシャルディスタンスを守りながらの勉強会になりました。

糖尿病患者さんの日々の生活では、足の神経障害・血管障害・細菌感染などがしばしば問題となってきます。

これらを放置してしまうと、足潰瘍といって足の深い部分まで到達してしまう傷になってしまったり、足が壊疽(組織が腐ってしまうこと)してしまったり、最悪足の切断という悲しい結果も起こってきます。

そのような状態になるのを防ぎ、患者さんの生活をより豊かなものにするため、フットケアは重要になってきます。

もちろん、糖尿尿にならないよう注意して生活することも大事ですが、病気にかかってしまった場合には病気の進行を抑えて重症化を予防することも大事です。

講義の内容は、毎日の足の観察(ケガをしていないか、腫れなどないか)、入浴中の洗い方や保湿剤の塗り方、室内でも靴下を履いて足の保護、靴の選び方や、足の爪の切り方などを話されました。

また、タコやウオノメをご自分で処置することは少々危険が伴います。一度お近くの病院で相談しましょうというお話もありました。

今回の内容を実践することは決して難しいものでなく、日常生活の中にひと手間加えることで、上でお話ししました糖尿病の合併症から身を守ることができます。

ますは室内でも靴下を履いて生活する事から初めてみてはいかがですか?

2019年6月より初めてまいりました「糖尿病教室」ですが、今回の抗議で予定していた内容が一巡しました。

途中、新型コロナウイルスの影響で期間が空いてしまいましたが、島内の皆様の感染予防へのご理解・ご協力の下、ここまで到達する事ができました。

次回は先頭に戻りまして、糖尿病内科:広田先生によります「糖尿病について」のお話です。

これまでの糖尿教室で病気について興味を持たれた方は、今一度糖尿病とはどんな病気なのかお話を聞いてみましょう。

また、今回が初めての参加の方でも、前回の講演を聞かれた方でも、もう一度お話を聞きたいという方でも、皆さんのご参加お待ちしております。

今回の講師は、外来看護師の奥間さんです。

お題は「フットケアについて」です。

感染予防の観点から、マスク着用・ソーシャルディスタンスを守りながらの勉強会になりました。

糖尿病患者さんの日々の生活では、足の神経障害・血管障害・細菌感染などがしばしば問題となってきます。

これらを放置してしまうと、足潰瘍といって足の深い部分まで到達してしまう傷になってしまったり、足が壊疽(組織が腐ってしまうこと)してしまったり、最悪足の切断という悲しい結果も起こってきます。

そのような状態になるのを防ぎ、患者さんの生活をより豊かなものにするため、フットケアは重要になってきます。

もちろん、糖尿尿にならないよう注意して生活することも大事ですが、病気にかかってしまった場合には病気の進行を抑えて重症化を予防することも大事です。

講義の内容は、毎日の足の観察(ケガをしていないか、腫れなどないか)、入浴中の洗い方や保湿剤の塗り方、室内でも靴下を履いて足の保護、靴の選び方や、足の爪の切り方などを話されました。

また、タコやウオノメをご自分で処置することは少々危険が伴います。一度お近くの病院で相談しましょうというお話もありました。

今回の内容を実践することは決して難しいものでなく、日常生活の中にひと手間加えることで、上でお話ししました糖尿病の合併症から身を守ることができます。

ますは室内でも靴下を履いて生活する事から初めてみてはいかがですか?

2019年6月より初めてまいりました「糖尿病教室」ですが、今回の抗議で予定していた内容が一巡しました。

途中、新型コロナウイルスの影響で期間が空いてしまいましたが、島内の皆様の感染予防へのご理解・ご協力の下、ここまで到達する事ができました。

次回は先頭に戻りまして、糖尿病内科:広田先生によります「糖尿病について」のお話です。

これまでの糖尿教室で病気について興味を持たれた方は、今一度糖尿病とはどんな病気なのかお話を聞いてみましょう。

また、今回が初めての参加の方でも、前回の講演を聞かれた方でも、もう一度お話を聞きたいという方でも、皆さんのご参加お待ちしております。

タグ :糖尿病内科

2020年08月15日

言語聴覚士による離乳食実習

令和2年8月6日木曜日、知名町保健センターにて乳幼児の親子を対象に当院言語聴覚士により離乳食実習が催されました。

タイトル「赤ちゃんの離乳食とお口の関係」

赤ちゃんはなぜ生まれたころからおっぱいが飲めるのか・・・。不思議に思ったことはありませんか?赤ちゃんはお母さんのおなかにいる頃から準備が始まっています。

その赤ちゃんに合わせてお母さんもご飯の準備が必要になります。そこで、言語聴覚士という立場から子どもの月例に合わせた食形態の指導、その際に必要な歯や口、舌に必要な動き、ごはんから得られる感覚の大切さ、子供のころに必要な口の動きから得られる発語の発達など講話させていただく機会がありました。

講話した後には、実際に初期・中期・後期の離乳食を赤ちゃんに与えたり、お母さんにも食べてもらったりしました。

初めてのお母さんも多く、じっくり2時間程度時間を取らせていただきました。

地域の子どもたちに対して多方面からフォローできる環境も島独特だと思います。

これからの沖永良部島の発展のためにも、こういった機会に積極的に参加していきたいと思います。

タイトル「赤ちゃんの離乳食とお口の関係」

赤ちゃんはなぜ生まれたころからおっぱいが飲めるのか・・・。不思議に思ったことはありませんか?赤ちゃんはお母さんのおなかにいる頃から準備が始まっています。

その赤ちゃんに合わせてお母さんもご飯の準備が必要になります。そこで、言語聴覚士という立場から子どもの月例に合わせた食形態の指導、その際に必要な歯や口、舌に必要な動き、ごはんから得られる感覚の大切さ、子供のころに必要な口の動きから得られる発語の発達など講話させていただく機会がありました。

講話した後には、実際に初期・中期・後期の離乳食を赤ちゃんに与えたり、お母さんにも食べてもらったりしました。

初めてのお母さんも多く、じっくり2時間程度時間を取らせていただきました。

地域の子どもたちに対して多方面からフォローできる環境も島独特だと思います。

これからの沖永良部島の発展のためにも、こういった機会に積極的に参加していきたいと思います。

Posted by 沖永良部徳洲会病院 at

16:00

2020年08月13日

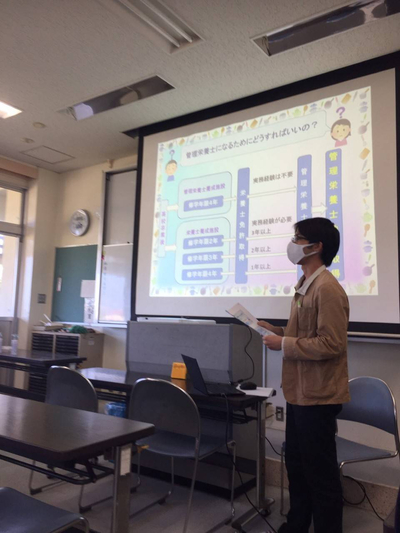

看護・医療技術系進学説明会

昨年に引き続き7月29日(金)に沖永良部高校の生徒を対象に看護・医療技術系進学説明会を実施しました。

今回も、医療職に興味を持つ生徒を対象に21名の参加がありました。

当院から、看護師・薬剤師・リハビリセラピスト(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)

放射線技師、検査技師。社会福祉士、管理栄養士、臨床工学技士が仕事内容や進学のための説明が行われ

それぞれの仕事の魅力など生徒たちが興味を持つ内容の説明となりました。

参加した生徒の中には、進路を決めている方もいて、熱心に話を聞き積極的に質問をする姿がとても印象的でした。

すでに沖永良部高校を卒業された方の中にも、医療職を目指して進学している方が多くいるという話も聞いているので

近い将来、島出身の医療従事者がたくさん増える事を期待しています!

皆さんの成長した姿をみるのが今からすでに楽しみです。

今後も説明会だけでなく院内見学会など積極的に行い、病院全体として島の医療の未来を担っていく若者を応援していきます。

今回も、医療職に興味を持つ生徒を対象に21名の参加がありました。

当院から、看護師・薬剤師・リハビリセラピスト(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)

放射線技師、検査技師。社会福祉士、管理栄養士、臨床工学技士が仕事内容や進学のための説明が行われ

それぞれの仕事の魅力など生徒たちが興味を持つ内容の説明となりました。

参加した生徒の中には、進路を決めている方もいて、熱心に話を聞き積極的に質問をする姿がとても印象的でした。

すでに沖永良部高校を卒業された方の中にも、医療職を目指して進学している方が多くいるという話も聞いているので

近い将来、島出身の医療従事者がたくさん増える事を期待しています!

皆さんの成長した姿をみるのが今からすでに楽しみです。

今後も説明会だけでなく院内見学会など積極的に行い、病院全体として島の医療の未来を担っていく若者を応援していきます。

Posted by 沖永良部徳洲会病院 at

16:21

2020年07月09日

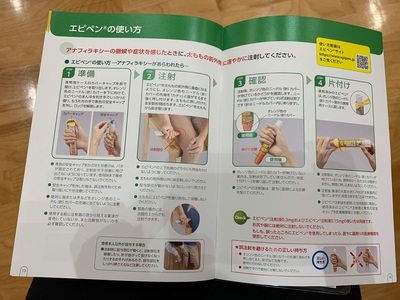

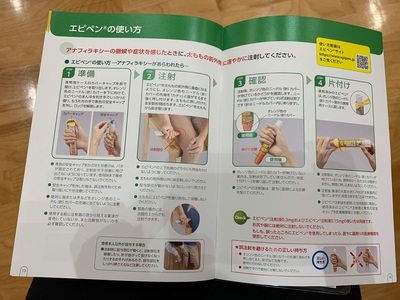

エピペン講習会を行いました。

6/19(金)認定こども園すまいるにて「エピペン」講習会を行いました。

講師は中部徳洲会病院副院長・小児科部長である新里勇二医師です。

今回はこども園きらきら職員、こども園すまいる職員を含め20名の参加がありました。

まず、アナフィラキシーを起こす主な原因として食べ物・昆虫に刺され毒などが体内に入る・薬を飲む、注射をする、塗るといったことからアナフィラキシーを起こす原因になります。

アナフィラキシーとはアレルギーの原因物質(アレルゲン)に接触したり、体内に摂取した後、数分から数十分以内の短い時間に全身に現われる激しい急性のアレルギー反応の事をいいます。

アナフィラキシーは、アナフィラキシー・ショックに至り、生命を脅かす危険な状態です。

アナフィラキシーの原因はほとんどは食物です。食物によるアナフィラキシーに備えるにはまず医師に相談して原因食物(アレルゲン)をきちんと診断してもらい、医師の指導に従って原因となる食物を避けることが最も大切です。

しかし、保育園や幼稚園、学校などでは避けられないこともあります。

アナフィラキシーが現れた時に使用するのがエピペンです。

エピペンは医師の治療を受けるまでの間、症状の進行を一時的に緩和しショックを防ぐための補助治療剤(アドレナリン自己注射薬)です。

症状が1つでも現れたらできるだけ早期にエピペンを注射するとともに、救急車を呼びましょう!!

エピペンの効果は約5分から10分です。

食物によるアナフィラキシー発現から心停止までの時間はわずか30分と報告されています。

エピペンを注射した後、副作用が現れることもあります。動悸・頭痛・めまい・振戦・吐き気・嘔吐などの症状があります。

いつでもエピペンを使用出来るように日頃から適切な管理を心がけましょう。エピペン使用は1回です!!

エピペンは太もも前外側の筋肉内に注射します。

児童生徒本人がエピペンを注射できない場合には保護者または教職員や保育士が代わりに注射をしてください。人命救助の観点からやむをえない教職員や保育士のエピペン使用は医師法違反にはならず、その責任は問われません!

注射するのに戸惑ってしまう時もあるかと思います。

今回、こども園での講習会は初めてのことでしたが改めて使用方法など学ぶことが出来ました。

こども園の先生方から違う演題で講習を行ってほしいと要望もありましたので、医師と相談しながら次回の講習会を考えていきたいと思います!

講師は中部徳洲会病院副院長・小児科部長である新里勇二医師です。

今回はこども園きらきら職員、こども園すまいる職員を含め20名の参加がありました。

まず、アナフィラキシーを起こす主な原因として食べ物・昆虫に刺され毒などが体内に入る・薬を飲む、注射をする、塗るといったことからアナフィラキシーを起こす原因になります。

アナフィラキシーとはアレルギーの原因物質(アレルゲン)に接触したり、体内に摂取した後、数分から数十分以内の短い時間に全身に現われる激しい急性のアレルギー反応の事をいいます。

アナフィラキシーは、アナフィラキシー・ショックに至り、生命を脅かす危険な状態です。

アナフィラキシーの原因はほとんどは食物です。食物によるアナフィラキシーに備えるにはまず医師に相談して原因食物(アレルゲン)をきちんと診断してもらい、医師の指導に従って原因となる食物を避けることが最も大切です。

しかし、保育園や幼稚園、学校などでは避けられないこともあります。

アナフィラキシーが現れた時に使用するのがエピペンです。

エピペンは医師の治療を受けるまでの間、症状の進行を一時的に緩和しショックを防ぐための補助治療剤(アドレナリン自己注射薬)です。

症状が1つでも現れたらできるだけ早期にエピペンを注射するとともに、救急車を呼びましょう!!

エピペンの効果は約5分から10分です。

食物によるアナフィラキシー発現から心停止までの時間はわずか30分と報告されています。

エピペンを注射した後、副作用が現れることもあります。動悸・頭痛・めまい・振戦・吐き気・嘔吐などの症状があります。

いつでもエピペンを使用出来るように日頃から適切な管理を心がけましょう。エピペン使用は1回です!!

エピペンは太もも前外側の筋肉内に注射します。

児童生徒本人がエピペンを注射できない場合には保護者または教職員や保育士が代わりに注射をしてください。人命救助の観点からやむをえない教職員や保育士のエピペン使用は医師法違反にはならず、その責任は問われません!

注射するのに戸惑ってしまう時もあるかと思います。

今回、こども園での講習会は初めてのことでしたが改めて使用方法など学ぶことが出来ました。

こども園の先生方から違う演題で講習を行ってほしいと要望もありましたので、医師と相談しながら次回の講習会を考えていきたいと思います!

Posted by 沖永良部徳洲会病院 at

19:48

2020年07月09日

是非御覧下さい!!

ご案内が大変遅れてしまいましたが・・・、

東京の武蔵野赤十字病院で35年勤務の後、地元でもある沖永良部に帰郷され平成5年より当院に赴任。

看護部長・副院長・顧問を歴任し2019年退職された、福島ミネ元顧問の記事が、6/1付けの奄美新聞に掲載されました。

『コロナ渦を乗り越える』皆さん是非御覧下さい。

下記URLをクリック

↓↓↓↓

http://amamishimbun.co.jp/2020/05/31/25088/

東京の武蔵野赤十字病院で35年勤務の後、地元でもある沖永良部に帰郷され平成5年より当院に赴任。

看護部長・副院長・顧問を歴任し2019年退職された、福島ミネ元顧問の記事が、6/1付けの奄美新聞に掲載されました。

『コロナ渦を乗り越える』皆さん是非御覧下さい。

下記URLをクリック

↓↓↓↓

http://amamishimbun.co.jp/2020/05/31/25088/

Posted by 沖永良部徳洲会病院 at

18:21

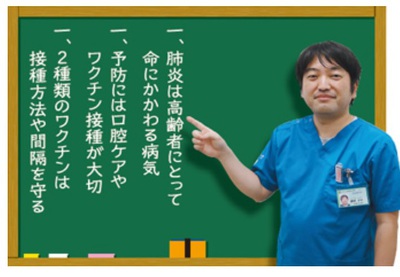

2020年03月09日

紙上医療講演~徳洲新聞~

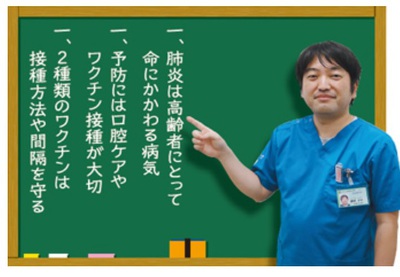

新型コロナウイルス感染症の関係等で、地域での健康講座が開催できない状況が続いてますが、今週号の徳洲新聞に、当院の藤崎秀明内科部長の紙上医療講演が掲載されてます

演題:肺炎球菌から身を守る

今回は「肺炎球菌(肺炎連鎖球菌)ワクチン」がテーマ。肺炎とは、肺の組織が細菌やウイルスなどに感染し炎症を起こす病気。主な症状は発熱やせき、たん、息切れなど風邪と似ていますが、症状が長引き、重くなるのが特徴です。世間では新型コロナウイルス感染による肺炎が話題ですが、肺炎の原因には他にもさまざまあります。今回は、そのなかのひとつである肺炎球菌感染の予防について、沖永良部徳洲会病院(鹿児島県)の藤崎秀明・内科部長が解説します。

2020年(令和2年)3月9日 月曜日 徳洲新聞 NO.1226 四面

詳細は下記URLをクリック

↓↓↓↓↓↓↓↓↓

https://www.tokushukai.or.jp/media/newspaper/1226/article-10.php

演題:肺炎球菌から身を守る

今回は「肺炎球菌(肺炎連鎖球菌)ワクチン」がテーマ。肺炎とは、肺の組織が細菌やウイルスなどに感染し炎症を起こす病気。主な症状は発熱やせき、たん、息切れなど風邪と似ていますが、症状が長引き、重くなるのが特徴です。世間では新型コロナウイルス感染による肺炎が話題ですが、肺炎の原因には他にもさまざまあります。今回は、そのなかのひとつである肺炎球菌感染の予防について、沖永良部徳洲会病院(鹿児島県)の藤崎秀明・内科部長が解説します。

2020年(令和2年)3月9日 月曜日 徳洲新聞 NO.1226 四面

詳細は下記URLをクリック

↓↓↓↓↓↓↓↓↓

https://www.tokushukai.or.jp/media/newspaper/1226/article-10.php

Posted by 沖永良部徳洲会病院 at

15:38

2020年01月28日

スーパーサブ 第一章の終幕

令和2年1月23日(木)福岡市の、にのさかクリニックから応援に来られている二ノ坂先生による勉強会がありました。

タイトル「さいごまで豊かな栄養管理をあきらめない!~栄養投与経路の考え方~」をテーマに4つの事例を通して最期まで諦めない栄養摂取の考え方を学ぶ内容でした。

経管栄養はただ延命するためのものとの考え方が主流になってきている昨今、栄養を摂れる状態にすることで、他の症状を落ち着かせることができ、結果有意義な最期を送ることができるケースもあること、口からご飯が食べられなくなった時に、希望に沿った形で最後を迎えられる為には、「何もしない・経鼻経管栄養・胃瘻・抹消点滴・中心静脈栄養」の方法の中で、本人やご家族がしっかりと状況を理解して選択できるように、医療人として適切な情報提供、適切なアドバイス、サポートをすることの大切さを学ばせていただける、貴重な講演でした.

二ノ坂先生は内科応援の傍ら約2年にわたり、入院患者様のNsT(Ninosaka Takeshi)回診も毎月チームを引っ張りラウンドして頂いていました。

携わった職員からは「食事の摂取量がなかなか増えない患者様や、栄養不足、褥瘡のある患者様、幅広い患者様の病態や治療に合わせてそれぞれに対しての改善方法のアドバイスを頂け、時には目から鱗でした。」と感想が述べられる場面もありました。

ですが、

非常に残念なことが、

今回の診療をもって、二ノ坂建史先生が沖永良部での勤務が終了することになりました。

当院との繋がりは二ノ坂先生が6年目の後期研修医として福岡徳洲会病院より2013年3か月間来られ、当院の医師不足の大変さを痛感されたことから始まりました。

実家の、にのさかクリニックに勤務されながら2015年頃よりコンスタンスに内科医として応援頂くようになり、ほぼ毎月外来勤務のほか当直や内視鏡、NsT(Ninosaka Takeshi)回診、院外での医療講演、勉強会など職員の教育にも携わり多岐にわたってご活躍頂いていました。

離島にある当院の人材確保の呼びかけ、また沖永良部島についての魅力をSNSや学会で発表して頂くなど地元の私たちが行わなければならない広報活動まで行ってくれていました(二ノ坂先生のSNSが沖永良部の情報源という方も多いのでは‥)。

「何よりも職員を元気にすることが必要だ」と忘年会余興、J&Jカンファレンス他様々な企画を有言実行していただき、沢山の元気を頂きました。

沖永良部にある診療所のA先生からXJapanの本をプレゼントされ、二人でX(エックス)!!

外来スタッフからの“OKINOERABU“Tシャツでご満悦

壮行会の企画運営して頂いたTさんありがとうございました!

「沖永良部のスーパーサブ 第一章の終幕」とのことでしたので、「第二章の開幕」がまた始まる日が来ることを職員一同楽しみにしています。

二ノ坂建史先生本当にありがとうございました。

Posted by 沖永良部徳洲会病院 at

13:20

2020年01月10日

福島顧問、長い間ありがとうございました。

当院の年末(仕事納め)の話題です。

令和元年12月最後の朝礼にて、玉榮院長・藤崎内科部長からこの一年を振り返るとともに、来年に向けて更に躍進できるよう挨拶がありました。

そして、同日をもって週に1度ボランティアで来られていました福島ミネ顧問が退任となり、最後の挨拶を頂きました。東京都内の某有名病院の看護部長で勤務した後、平成5年に地元でもある当院に看護部長として入職され、副院長・顧問として今まで職員のみならず島民の心のよりどころとなっていました。

旧病院の5周年記念行事や数年前まで行われていた夏祭りなどで率先して活躍されていたころが懐かしく思い出されます。

「病院音頭」という当院オリジナルの曲がありますが、毎年夏祭りや忘年会などで職員と一緒に踊っていました。

徳洲会グループの看護部研修会懇親会などでも踊った記憶があります。

患者のみならず長期入院していた方のご家族へも思いを馳せ、声かけをしてくださっていました。

当院が新築移転してからは、週に1度ボランティアで外来患者様の誘導や見守りなどをしてくださいました。

福島顧問ご自身が子年は年女!

これを機に病院から離れることになりましたが、ご家族と共に元気に過ごしていただきたいと職員一同願っています。

長い間ありがとうございました。そしてお疲れ様でした。

Posted by 沖永良部徳洲会病院 at

15:23