2020年07月09日

エピペン講習会を行いました。

6/19(金)認定こども園すまいるにて「エピペン」講習会を行いました。

講師は中部徳洲会病院副院長・小児科部長である新里勇二医師です。

今回はこども園きらきら職員、こども園すまいる職員を含め20名の参加がありました。

まず、アナフィラキシーを起こす主な原因として食べ物・昆虫に刺され毒などが体内に入る・薬を飲む、注射をする、塗るといったことからアナフィラキシーを起こす原因になります。

アナフィラキシーとはアレルギーの原因物質(アレルゲン)に接触したり、体内に摂取した後、数分から数十分以内の短い時間に全身に現われる激しい急性のアレルギー反応の事をいいます。

アナフィラキシーは、アナフィラキシー・ショックに至り、生命を脅かす危険な状態です。

アナフィラキシーの原因はほとんどは食物です。食物によるアナフィラキシーに備えるにはまず医師に相談して原因食物(アレルゲン)をきちんと診断してもらい、医師の指導に従って原因となる食物を避けることが最も大切です。

しかし、保育園や幼稚園、学校などでは避けられないこともあります。

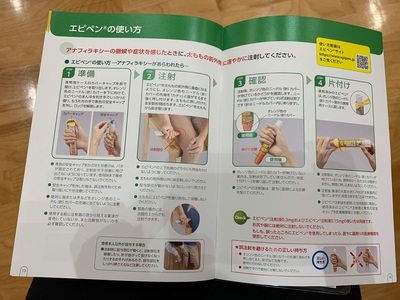

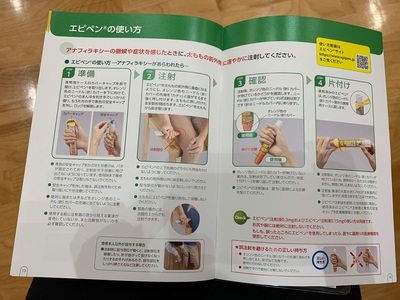

アナフィラキシーが現れた時に使用するのがエピペンです。

エピペンは医師の治療を受けるまでの間、症状の進行を一時的に緩和しショックを防ぐための補助治療剤(アドレナリン自己注射薬)です。

症状が1つでも現れたらできるだけ早期にエピペンを注射するとともに、救急車を呼びましょう!!

エピペンの効果は約5分から10分です。

食物によるアナフィラキシー発現から心停止までの時間はわずか30分と報告されています。

エピペンを注射した後、副作用が現れることもあります。動悸・頭痛・めまい・振戦・吐き気・嘔吐などの症状があります。

いつでもエピペンを使用出来るように日頃から適切な管理を心がけましょう。エピペン使用は1回です!!

エピペンは太もも前外側の筋肉内に注射します。

児童生徒本人がエピペンを注射できない場合には保護者または教職員や保育士が代わりに注射をしてください。人命救助の観点からやむをえない教職員や保育士のエピペン使用は医師法違反にはならず、その責任は問われません!

注射するのに戸惑ってしまう時もあるかと思います。

今回、こども園での講習会は初めてのことでしたが改めて使用方法など学ぶことが出来ました。

こども園の先生方から違う演題で講習を行ってほしいと要望もありましたので、医師と相談しながら次回の講習会を考えていきたいと思います!

講師は中部徳洲会病院副院長・小児科部長である新里勇二医師です。

今回はこども園きらきら職員、こども園すまいる職員を含め20名の参加がありました。

まず、アナフィラキシーを起こす主な原因として食べ物・昆虫に刺され毒などが体内に入る・薬を飲む、注射をする、塗るといったことからアナフィラキシーを起こす原因になります。

アナフィラキシーとはアレルギーの原因物質(アレルゲン)に接触したり、体内に摂取した後、数分から数十分以内の短い時間に全身に現われる激しい急性のアレルギー反応の事をいいます。

アナフィラキシーは、アナフィラキシー・ショックに至り、生命を脅かす危険な状態です。

アナフィラキシーの原因はほとんどは食物です。食物によるアナフィラキシーに備えるにはまず医師に相談して原因食物(アレルゲン)をきちんと診断してもらい、医師の指導に従って原因となる食物を避けることが最も大切です。

しかし、保育園や幼稚園、学校などでは避けられないこともあります。

アナフィラキシーが現れた時に使用するのがエピペンです。

エピペンは医師の治療を受けるまでの間、症状の進行を一時的に緩和しショックを防ぐための補助治療剤(アドレナリン自己注射薬)です。

症状が1つでも現れたらできるだけ早期にエピペンを注射するとともに、救急車を呼びましょう!!

エピペンの効果は約5分から10分です。

食物によるアナフィラキシー発現から心停止までの時間はわずか30分と報告されています。

エピペンを注射した後、副作用が現れることもあります。動悸・頭痛・めまい・振戦・吐き気・嘔吐などの症状があります。

いつでもエピペンを使用出来るように日頃から適切な管理を心がけましょう。エピペン使用は1回です!!

エピペンは太もも前外側の筋肉内に注射します。

児童生徒本人がエピペンを注射できない場合には保護者または教職員や保育士が代わりに注射をしてください。人命救助の観点からやむをえない教職員や保育士のエピペン使用は医師法違反にはならず、その責任は問われません!

注射するのに戸惑ってしまう時もあるかと思います。

今回、こども園での講習会は初めてのことでしたが改めて使用方法など学ぶことが出来ました。

こども園の先生方から違う演題で講習を行ってほしいと要望もありましたので、医師と相談しながら次回の講習会を考えていきたいと思います!

Posted by 沖永良部徳洲会病院 at 19:48