2019年11月29日

第1回沖永良部徳洲会病院QI大会

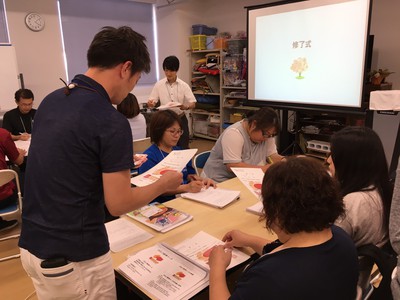

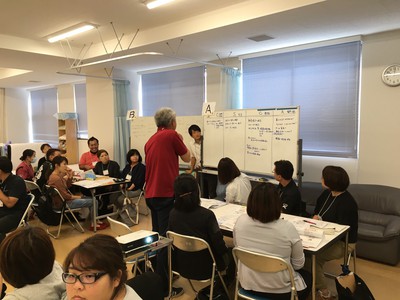

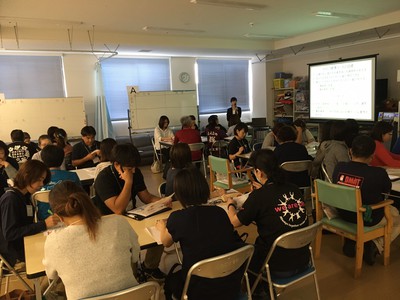

11月25日(月)第1回目の。QI(Quality Improvement / Indicator)大会を開催。

同大会は医療の質向上や業務改善の推進を目的に、2015年に開始したTQM(Tokushukai/Total Quality Management =徳洲会グループ医療の質管理)プロジェクトの一環。(これをベースに院内でも大会を開催する運びとなりました。)

日頃の活動成果を共有することで、病院全体の底上げを図るのが目的。

開会の挨拶にあわせて、玉榮院長から患者数増加対策に取り組み成果をあげている事例の報告からスタート

4演題の発表が行われ、各部署での業務改善等の取り組みから、必要性に応じた対策、結果の報告に対し、参加者からも活発な質問が行われた。

藤崎内科部長から各演題に対して病院のことだけでなく、地域全体のことも考えた演題が多く非常に関心のある内容だったと講評を頂きました。

参加者全員で各演題に対して、投票(スコア表)を行い、栄えある第1回目の最もハイスコア演題だったのは、放射線科からの「脳ドッグ受診者を増やし早期発見・早期治療を目指す」、第2位が入退院支援室の「退院調整の実践とその結果」でした。

閉会の挨拶にて、吉田看護部長は、今回のQI大会開催を行ったことに対する有用性、今後も継続して開催できるように皆で頑張りましょうの言葉で無事終了しました。

玉榮院長から開会の挨拶にあわせて医局での取り組みを紹介

① 退院調整の実践とその結果 発表部署:入退院支援室

② 2019年入退職について 発表部署:総務課

③ 沖永良部における介護保険のリハビリテーションの方向性~通所リハビリ・訪問リハビリの利用に向けて~ 発表部署:リハビリ

④ 脳ドッグ受診者を増やし早期発見・早期治療を目指す 発表部署:放射線科

藤崎内科部長からの講評

吉田看護部長、閉会の挨拶

同大会は医療の質向上や業務改善の推進を目的に、2015年に開始したTQM(Tokushukai/Total Quality Management =徳洲会グループ医療の質管理)プロジェクトの一環。(これをベースに院内でも大会を開催する運びとなりました。)

日頃の活動成果を共有することで、病院全体の底上げを図るのが目的。

開会の挨拶にあわせて、玉榮院長から患者数増加対策に取り組み成果をあげている事例の報告からスタート

4演題の発表が行われ、各部署での業務改善等の取り組みから、必要性に応じた対策、結果の報告に対し、参加者からも活発な質問が行われた。

藤崎内科部長から各演題に対して病院のことだけでなく、地域全体のことも考えた演題が多く非常に関心のある内容だったと講評を頂きました。

参加者全員で各演題に対して、投票(スコア表)を行い、栄えある第1回目の最もハイスコア演題だったのは、放射線科からの「脳ドッグ受診者を増やし早期発見・早期治療を目指す」、第2位が入退院支援室の「退院調整の実践とその結果」でした。

閉会の挨拶にて、吉田看護部長は、今回のQI大会開催を行ったことに対する有用性、今後も継続して開催できるように皆で頑張りましょうの言葉で無事終了しました。

玉榮院長から開会の挨拶にあわせて医局での取り組みを紹介

① 退院調整の実践とその結果 発表部署:入退院支援室

② 2019年入退職について 発表部署:総務課

③ 沖永良部における介護保険のリハビリテーションの方向性~通所リハビリ・訪問リハビリの利用に向けて~ 発表部署:リハビリ

④ 脳ドッグ受診者を増やし早期発見・早期治療を目指す 発表部署:放射線科

藤崎内科部長からの講評

吉田看護部長、閉会の挨拶

Posted by 沖永良部徳洲会病院 at

09:44

2019年11月28日

放射線部会全国学術大会

11月17日徳洲会放射線部会全国学術大会が生駒市立病院にて開催されました。

テーマは『業務改善について』

徳洲会全国9ブロックの予選会より選抜された9演題が発表され、沖縄ブロック代表に選ばれていた 当院放射線科の堤主任の演題が見事 最優秀賞に選ばれました。

演題は 『脳ドック受診者増加の取り組み』について

2017年12月の新築移転時に、従来あった0.5テスラの古いMRI装置から精度の高い1.5テスラの新しいMRI装置を導入後にスタートした 『シンプル脳ドック』 に関する発表でした。

当院では 脳ドックを受ける方が年間20名以下と少なく、毎年 動脈瘤破裂によるくも膜下出血で搬送され、なくなられる方も数名おられる状況があり…

そこで少しでもたくさんの方に脳ドックを受けてもらい早期発見、早期治療につなげていけるように! と 新築移転時にシンプル脳ドックというプランを新設しました。

従来の脳ドックのプランより検査項目を少なくし、問診後 血圧測定をし、頭部MRI.MRA、頸動脈超音波のあと医師の診察と結果説明を行い 報告書をお渡しするという内容です。

価格は、受診しやすい様に日本人間ドック検診協会価格調査での最安値より安い、1万円という設定に。

移転からの2年間で、シンプル脳ドック受診者さ466名と、たくさんの方が受診されました。

結果、未破裂の動脈瘤や、脳腫瘍、血管の異常等が44名の方にみつかり、手術まで至った方も数名いたとの発表でした。

堤主任より考察として、

試みにより受診者を増加する事ができ、結果数名の方を早期治療につなげる事ができました。

しかしながら、移転後も非外傷性くも膜下出血の方が数名当院に搬送されています。

今後も脳ドックに限らず 様々なオプション検査を充実させる事で、受診者を増やし疾患の早期発見、早期治療に努めていきます

との事でした!

私達 検査に携るものは、病気の発見の現場に多く出会います。

そこで感じるのは早期発見、検診の重要性です。

是非みなさん 検診を受けて下さいね

Posted by 沖永良部徳洲会病院 at

11:03

2019年11月26日

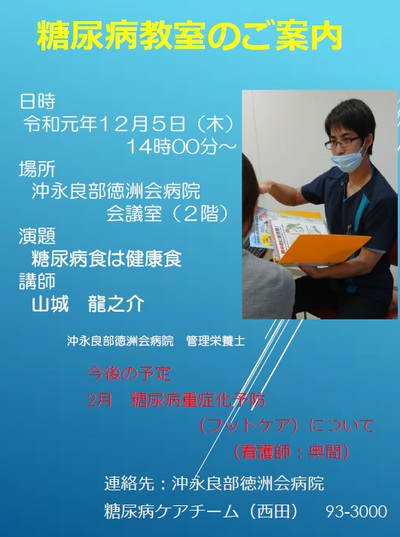

12月糖尿病教室のご案内

令和元年12月5日(木)14時より沖永良部徳洲会病院2階会議室にて、糖尿病教室を開催致します。

演題は、「糖尿病食は健康食」 講師は当院管理栄養士の山城龍之介です。

糖尿病外来の広田先生も参加されます。

どなたでも参加可能ですので興味のある方は、お気軽にご参加ください。

連絡先

沖永良部徳洲会病院

糖尿病ケアチーム(奥間)

0997-93-3000

Posted by 沖永良部徳洲会病院 at

09:04

2019年11月26日

与論・沖永良部スポーツ交流会

11月16日(土)与論にて、与論徳洲会病院・沖永良部徳洲会病院のスポーツ交流会を行いました。

今回の交流会、スポーツ競技はバレーボール

与論から2チーム、沖永良部から1チーム 計3チームが出場し、とても賑やかな交流会となりました

与論病院さんは、週に1回程度練習していたのに対し、当院のメンバーはぶっつけ本番

勝ち負け以上に、相手コートにサーブが入るか?、ラリーが続くか?そんな状況での参加

結果は、与論Aチームが優勝、与論Bチームが2位、沖永良部チームが3位(笑)

ですが、

予想以上に、ラリーも続き、好プレーも随所にでてました!

交流会終了後は、近所の公民館で懇親会、

与論の久志院長も駆けつけ、ご挨拶を頂きました。

K看護部長を中心に職員の方々の手作りの料理は格別で、汗をかいた分 美味しいお酒と料理でお腹はパンパン

日中から準備を行ってくださいました、K看護部長、M事務長大変ありがとうございました。

懇親会では、与論病院のバンド演奏や当院Y看護部長のギター演奏など、交流会以上に盛り上がりとても和やかな宴となりました。

来年以降もこの交流会が開催できるように、

来年は沖永良部で開催予定です!かなりプレッシャーですが。。(笑)

今回の交流会、スポーツ競技はバレーボール

与論から2チーム、沖永良部から1チーム 計3チームが出場し、とても賑やかな交流会となりました

与論病院さんは、週に1回程度練習していたのに対し、当院のメンバーはぶっつけ本番

勝ち負け以上に、相手コートにサーブが入るか?、ラリーが続くか?そんな状況での参加

結果は、与論Aチームが優勝、与論Bチームが2位、沖永良部チームが3位(笑)

ですが、

予想以上に、ラリーも続き、好プレーも随所にでてました!

交流会終了後は、近所の公民館で懇親会、

与論の久志院長も駆けつけ、ご挨拶を頂きました。

K看護部長を中心に職員の方々の手作りの料理は格別で、汗をかいた分 美味しいお酒と料理でお腹はパンパン

日中から準備を行ってくださいました、K看護部長、M事務長大変ありがとうございました。

懇親会では、与論病院のバンド演奏や当院Y看護部長のギター演奏など、交流会以上に盛り上がりとても和やかな宴となりました。

来年以降もこの交流会が開催できるように、

来年は沖永良部で開催予定です!かなりプレッシャーですが。。(笑)

Posted by 沖永良部徳洲会病院 at

08:48

2019年11月13日

敬老の集いを開催しました

10月27日(日)に、通所リハビリ室・リハビリ室に会場を設営し、入院患者様や介護療養型医療施設入所者様を対象に、毎年恒例の敬老の集いがありました。

玉榮院長の挨拶に始まり当院スタッフのお子さんによる祝舞「御膳風」に始まり知名町長他来賓者様からの祝辞を頂き、新70歳、90歳、100歳以上の方へ記念品を贈呈させて頂きました。(体調面もあり対象9名に対し6名の参加でした)

入院している患者様中には、このイベントを1週間前から、楽しみしている方もいらっしゃり、正装した姿で参加されてました。

玉榮院長 開会の挨拶

祝舞「御膳風」 沖永良部では祝いの席ではかかせない踊りとなっています。

トップバッターですが、堂々と落ち着いた素晴らしい舞いでした。

知名町長よりご挨拶‥

その後に、幸せの歌♪を披露。

参加者の皆様と一緒に「幸せなら手を叩こう♪」と歌いながら手拍子・手踊りを。

和泊町保健福祉課長ご挨拶

沖永良部徳洲会健康友の会会長ご挨拶

101歳で参加された患者様は、点滴を受けながらでしたが、両手でしっかりと記念品を受け取り、最後まで演芸を楽しまれていました。

記念品の贈呈の後は、入院患者様のお孫さんや親族の方職員の子供さんやご家族の方による、日本舞踊や琉球舞踊の披露がありました。

演題が終わるごとに、参加者から盛大な拍手があり、あっという間の1時間でした。

満90歳の患者様、お孫さんの踊りの時はしっかりご覧になられていました。

チャイニーズ風な可愛い踊りを披露

日本人形のような可愛らしさと、艶やかな日本舞踊でした。

とても可愛い 岸壁の母を演じてくれました

なんともコミカルな踊りで、笑いを提供^^

町長さんも一杯どうぞ♪

事務長締めの挨拶

司会のN君お疲れ様でした。

入院・療養され長期入院となり、時々落ち込まれた様子の患者様もおられますが、この日ばかりは、いつにない笑顔や穏やかな表情を見せていただけ、私たち職員のも元気を頂き、皆笑顔が溢れた素敵な時間でした。

入院患者様や患者様のご家族、当日外来受診された患者様、など多数の参加ありがとうございました。

準備や片付けなど協力頂いた病院職員の皆さん、場所を提供して頂いた通所リハビリテーション事業所やリハビリテーション室の皆さんありがとうございました。

また、来年も宜しくお願いしまーす(^^)/

玉榮院長の挨拶に始まり当院スタッフのお子さんによる祝舞「御膳風」に始まり知名町長他来賓者様からの祝辞を頂き、新70歳、90歳、100歳以上の方へ記念品を贈呈させて頂きました。(体調面もあり対象9名に対し6名の参加でした)

入院している患者様中には、このイベントを1週間前から、楽しみしている方もいらっしゃり、正装した姿で参加されてました。

玉榮院長 開会の挨拶

祝舞「御膳風」 沖永良部では祝いの席ではかかせない踊りとなっています。

トップバッターですが、堂々と落ち着いた素晴らしい舞いでした。

知名町長よりご挨拶‥

その後に、幸せの歌♪を披露。

参加者の皆様と一緒に「幸せなら手を叩こう♪」と歌いながら手拍子・手踊りを。

和泊町保健福祉課長ご挨拶

沖永良部徳洲会健康友の会会長ご挨拶

101歳で参加された患者様は、点滴を受けながらでしたが、両手でしっかりと記念品を受け取り、最後まで演芸を楽しまれていました。

記念品の贈呈の後は、入院患者様のお孫さんや親族の方職員の子供さんやご家族の方による、日本舞踊や琉球舞踊の披露がありました。

演題が終わるごとに、参加者から盛大な拍手があり、あっという間の1時間でした。

満90歳の患者様、お孫さんの踊りの時はしっかりご覧になられていました。

チャイニーズ風な可愛い踊りを披露

日本人形のような可愛らしさと、艶やかな日本舞踊でした。

とても可愛い 岸壁の母を演じてくれました

なんともコミカルな踊りで、笑いを提供^^

町長さんも一杯どうぞ♪

事務長締めの挨拶

司会のN君お疲れ様でした。

入院・療養され長期入院となり、時々落ち込まれた様子の患者様もおられますが、この日ばかりは、いつにない笑顔や穏やかな表情を見せていただけ、私たち職員のも元気を頂き、皆笑顔が溢れた素敵な時間でした。

入院患者様や患者様のご家族、当日外来受診された患者様、など多数の参加ありがとうございました。

準備や片付けなど協力頂いた病院職員の皆さん、場所を提供して頂いた通所リハビリテーション事業所やリハビリテーション室の皆さんありがとうございました。

また、来年も宜しくお願いしまーす(^^)/

Posted by 沖永良部徳洲会病院 at

16:58

2019年11月09日

第2回鹿児島BHELP標準コース

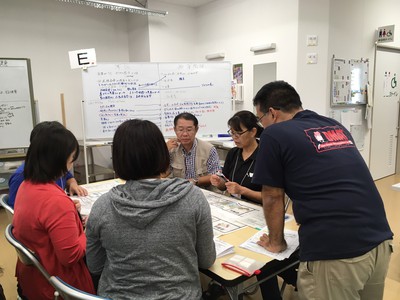

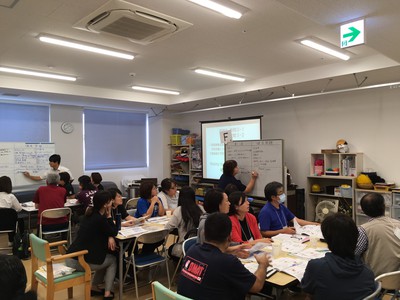

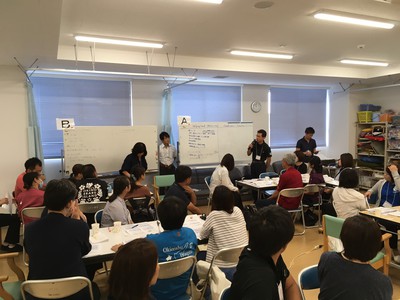

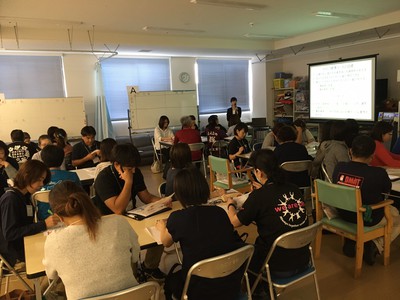

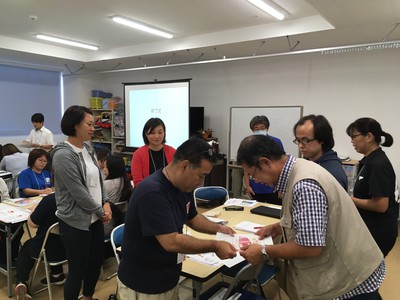

11月3日(日)当院にて第2回BHELP標準コースが開催されました。

BHELPとは?

地域保健・福祉における災害対応標準化トレーニングコースです。英語ではBasic Health Emergency Life Support For Publicの頭文字をとってBHELPと標記しています。

今回も行政職員をはじめ、医療・福祉従事者など36名の方に受講頂きました。

6名×6グループの構成で、各グループにインストラクターが1名付き、講義とグループワークを行うプログラムとなっています。

グループワークでは、活発に意見を出し合い、時折笑いも沸き起こり、発表の時間になると積極的に手が挙がる、そんな和やかな雰囲気に包まれていました。

標準コースでは、災害対策として平時より準備しておくべき事、発災直後の自助・共助の力をつける事が重要で、避難所において地域の方の生命と健康を守る為にどう行動するかを学ぶ事が出来ます。受講後のアンケートの中でも、受講動機について「必要性を感じたから」という意見が多く見受けられ、災害対策への関心の高さを感じました。

開催時期は未定ですが、次回は第3回BHELP標準コースと、第1回BHELPインストラクターコースを検討中です。

開催が決定しましたらお知らせ致しますので、多数のお申込みを頂けたら幸いです。

BHELPとは?

地域保健・福祉における災害対応標準化トレーニングコースです。英語ではBasic Health Emergency Life Support For Publicの頭文字をとってBHELPと標記しています。

今回も行政職員をはじめ、医療・福祉従事者など36名の方に受講頂きました。

6名×6グループの構成で、各グループにインストラクターが1名付き、講義とグループワークを行うプログラムとなっています。

グループワークでは、活発に意見を出し合い、時折笑いも沸き起こり、発表の時間になると積極的に手が挙がる、そんな和やかな雰囲気に包まれていました。

標準コースでは、災害対策として平時より準備しておくべき事、発災直後の自助・共助の力をつける事が重要で、避難所において地域の方の生命と健康を守る為にどう行動するかを学ぶ事が出来ます。受講後のアンケートの中でも、受講動機について「必要性を感じたから」という意見が多く見受けられ、災害対策への関心の高さを感じました。

開催時期は未定ですが、次回は第3回BHELP標準コースと、第1回BHELPインストラクターコースを検討中です。

開催が決定しましたらお知らせ致しますので、多数のお申込みを頂けたら幸いです。

Posted by 沖永良部徳洲会病院 at

09:52